Tecnologias de Vigilância e Antivigilância

Teu carro “autônomo” não se dirige sozinho

01/03/2016

Por Iván Sánchez Ortega | #Boletim13

Não vou negar: sinto falta de ter um carro e de dirigi-lo. Um carro me daria uma liberdade de movimento enorme comparada à que me dão as minhas pernas, e uma liberdade de horários enorme comparada a do transporte público.

Ao mesmo tempo, um carro supõe uma responsabilidade em relação ao próprio carro. Deixar o carro na oficina sempre é uma opção, mas eu preferia aprender um pouco de mecânica para fazer pequenos reparos quando fosse necessário, e um pouco de engenharia para compreender o porquê dos problemas e como podem ser consertados. Por exemplo: meu primeiro carro era a diesel, e uma das características do diesel é que necessita estar a alta temperatura para que ocorra a combustão. Por isso, os carros que utilizam diesel tem umas peças chamadas “velas de incandescência” (parecidas em tamanho e forma com as velas de ignição), cujo objetivo é preaquecer os cilindros do motor à temperatura suficiente para começar a combustão. Se as velas de incandescência estragam, ou envelhecem, o carro tem problemas para arrancar nos dias de inverno.

Há quem prefira não sujar as mãos de graxa e chamar um guincho, mas para mim era muito mais fácil procurar uma chave inglesa, perder quinze minutos e colocar as peças de reposição. Ter conhecimentos de mecânica e algumas ferramentas básicas me deu liberdade para consertar meu carro, independência das oficinas mecânicas, e controle sobre o comportamento do carro.

O problema veio quando esse carro envelheceu demais e tive que passar a usar outro carro mais moderno. Também era a diesel, e também tinha as mesmas dificuldades de arrancar em dias frios no inverno, mas desta vez não pude consertá-lo. Esse carro foi projetado de tal maneira que trocar as velas de incandescência era uma tarefa complicada. No primeiro carro a tarefa implicava em afrouxar quatro porcas. No segundo, umas vinte e quatro porcas, além de mover peças de tamanho grande para conseguir ter acesso às velas de incandescência.

É extremamente frustrante conhecer a razão de um problema, conhecer a solução, e não poder aplicá-la. Cabe se perguntar: Quais as razões para que o conserto seja mais difícil? Esta “sabotagem à bricolagem” é deliberada? Se os engenheiros estavam conscientes do impacto de uma mudança no projeto, a alimentaram? Ou tentaram minimizá-la? Estavam conscientes de que a mudança deixaria o conserto mais difícil? No fundo, o fato de que o consumidor final de um produto possa consertá-lo ou não, não importa em absoluto. Como assinala Goldratt em seu livro “The Goal“:

“The goal of a manufacturing organization is to make money, […] and everything else we do is a means to achieve the goal.”

Portanto, o fato de que possa ou não trocar uma peça de reposição não importa, uma vez que já dei meu dinheiro ao fabricante ao comprar o carro. E mais: se o fabricante ganha dinheiro franqueando “peças originais” e/ou “oficinas autorizadas”, é muito provável que eles façam o possível para evitar que os usuários usem peças genéricas, ou oficinas não autorizadas. Em uma condescendente nota de imprensa de 2004, Volvo disse:

“The whole front of the car is moulded in one piece which can be removed only by a Volvo mechanic. Honestly, the only time I open the bonnet on my car is when I want to fill up washer fluid”

Criar um carro tão fiável que não será preciso levantar o capô durante anos é, sem dúvida, bom. Mas o argumento “fizemos um carro que não se pode abrir o capô porque não será preciso” é uma falácia argumentativa (que seja possível não é razão necessária para fazê-lo). A liberdade de poder me despreocupar da manutenção é boa, mas não se isso implica perder a liberdade de poder ver, analisar como funciona, e poder arrumar algo que é meu. Pode-se ter tudo, mas não se faz simplesmente porque não é o que dá mais dinheiro.

O problema não está em fazer um produto tão simples que não será preciso nenhum conhecimento para utilizá-lo – o problema está na imbecilização do usuário, em centralizar tanto no usuário sem conhecimentos que acaba se ignorando e inclusive atacando o usuário experiente. Além disso, se permitimos que os experientes analisem como funciona, é possível que digam publicamente como efetuar reparos ou melhorias sem ter que pagar às franquias, e a empresa perde dinheiro.

Esta impossibilidade de “abrir o capô” e poder analisar os diferentes componentes é muito mais latente nos sistemas eletrônicos e de bordo. Um exemplo em particular: os sistemas de navegação (erroneamente chamados “GPSs”, porque um GPS só indica uma posição numérica, não dá indicações). Ainda que sendo um especialista em informática e cartografia, é praticamente impossível arrumar um erro (por exemplo, corrigir uma falha ortográfica no nome de uma rua), ou modificar um comportamento (por exemplo, quero calcular rotas evitando ao máximo as rotatórias). Embora alguém tenha os conhecimentos necessários e as ferramentas adequadas, estes sistemas se ocultam e “se protegem”, fazendo-os inacessíveis ou terrivelmente incômodos, como as velas de incandescência.

Sob uma perspectiva ingênua, os projetos industriais (assim como sistemas eletrônicos) se protegem ante possíveis danos – evitar mudanças daninhas ao não permitir que ninguém mal intencionado possa modificar o comportamento. Mesmo que, a princípio a ideia não seja má, o excesso de zelo tem elevado essa “proteção” até o ponto do próprio usuário já não ser proprietário do que crê que seja seu. Como já aconteceu com os Compact Discs de música e as entidades de direitos autorais, que afirmam que uma pessoa não possui um CD, mas sim uma licença para escutar esse CD, o mesmo está começando a acontecer com os carros. A revista Wired sublinha:

John Deere […] told the Copyright Office that farmers don’t own their tractors. Because computer code snakes through the DNA of modern tractors, farmers receive “an implied license for the life of the vehicle to operate the vehicle.

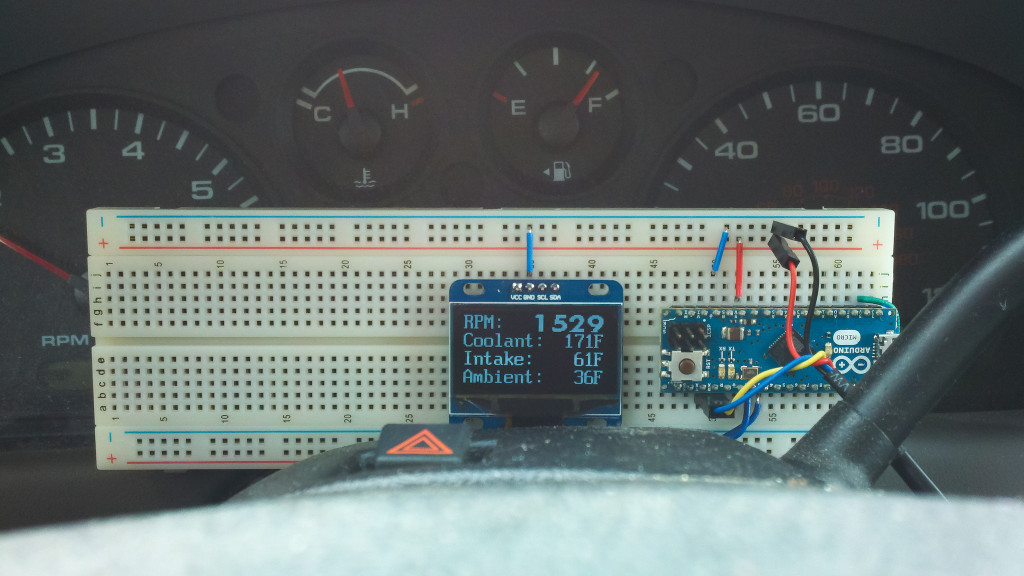

A ânsia por proteger protege o produto de seu próprio usuário. O que acontece se o usuário quiser usar o produto de uma maneira distinta da que se pensou inicialmente? Por exemplo, um sistema de GPS serve para indicar o caminho a seguir, mas também serve para recordar com exatidão por onde se tenha passado. Isto é especialmente útil em tratores, quando se quer recordar por quais partes da fazenda já se tenha passado, para semear ou pulverizar uma vez só o terreno. Isto é possível atualmente com um GPS de alta precisão e um tablet colocado contra o para-brisa com uma ventosa.

E neste excesso de zelo, as empresas podem encontrar uma maneira a mais de fazer dinheiro. É obvio imaginar um cenário onde a John Deere (ou qualquer outro fabricante) impeça o usuário (já nem sequer proprietário) de usar o sistema eletrônico que o usuário quiser. Isto já acontece na prática, visto que um tablet no para-brisa não tem acesso ao resto do sistema de bordo (por exemplo, telemetria do motor, ou comandos no painel), o que a longo prazo faz com que o produto de série seja mais cômodo ainda que possam existir alternativas melhores no futuro. Mas, dado que a John Deere possui o trator e o agricultor o utiliza apenas sob as condições que lhe são impostas, a John Deere está no direito de ordenar que: “a partir de agora usarás unicamente AutoTrac (e me pagarás para que permita que o uses) e estás proibido de usar teu próprio tablet enquanto operas o trator”.

É que não só não se pode tentar melhorar o carro ou o trator, ou trocar partes de como se comporta, mas também ao proteger o sistema do próprio usuário, ele não pode sequer saber se o sistema funciona como deveria. Nem tampouco pode pedir a opinião de um especialista para saber se funciona como deveria.

Já vivemos um dos exemplos mais graves desta opacidade sobre o funcionamento dos nossos objetos: o escândalo de emissão de poluentes da Volkswagen.

Quando alguém comprava um carro a diesel da Volkswagen, lhe diziam que poluía pouco. E de fato, em testes de uma oficina mecânica o carro parece que polui pouco. Mas os sistemas eletrônicos do carro mudavam entre dois modos de comportamento: um que polui pouco mas consome muito, e um que polui muito e consome pouco. Se o carro se move a uma velocidade constante típica de um teste de oficina mecânica, ele troca para o modo menos poluente. Se não, ele troca para o modo mais poluente, mas que requer menos combustível e manutenção.

O escândalo Volkswagen tem muitas vertentes: a ecológica e óbvia, a da saúde pública (quanto custa tratar o excesso de poluentes?), a do homicídio involuntário (para quantas pessoas com câncer de pulmão isto presume que “a gota que transbordou o copo”?), a ética (ninguém dentro da Volkswagen se importa com isto?), a econômica (qual o prejuízo para a economia das cidades que fecham seus centros frente a poluição?), mas devemos nos centrar minimamente na da propriedade e responsabilidade individual. Por que nenhum proprietário de um Volkswagen se deu conta que seu carro polui tanto? Porque nenhum proprietário de um Volkswagen pode “abrir o capô” da eletrônica de seu carro para ver se funciona corretamente.

No fundo não é o carro o que polui: os carros têm a capacidade de ativar catalizadores e para filtrar e neutralizar gases. É o modo como estão programados os sistemas eletrônicos do carro o que polui. O objetivo destes sistemas não é poluir menos; o objetivo (recordando de novo Goldratt) é que a empresa ganhe dinheiro. Cabe recordar a teoria da evolução de Darwin: não sobrevive nem o melhor nem o mais forte, mas sim o mais adaptado ao meio. No ecossistema dos catalizadores de fumaça de escapamento, não sobrevive o que menos polui, mas sim o que faça o fabricante ganhar mais dinheiro.

Até agora vivemos somente um grande escândalo relativo aos programas que regem os sistemas de carros. A vinda dos carros “autônomos” ou “autopilotados” supõe que é um programa que tem o controle dos sistemas particulares (como o rádio, a direção assistida ou os catalizadores de fumaça), mas também de todo o carro em seu conjunto. Mas estes programas não estão projetados para ajudar o usuário, e sim para aumentar os lucros. No escândalo da Volkswagen, os usuários não puderam “abrir o capô” para ver se o carro poluía. Extrapolando, podemos imaginar que os carros autopilotados poderiam ter comportamentos sutilmente destrutivos, como por exemplo gerar engarrafamentos ou padrões no tráfego, atrasar, confundir ou forçar uma manobra de um carro de outro fabricante, ou inclusive provocar um acidente que cause danos aos carros de outro fabricante e, literalmente, fazer que pareça um acidente.

De novo extrapolando da Volkswagen, estes acidentes hipotéticos não foram fruto da malícia nem da intenção, mas sim da combinação de efeitos secundários de muitas outras decisões. Em vez de um “façamos que um carro consuma menos combustível, alguma outra pessoa da empresa já se preocupará com as repercussões” poderemos ter um “façamos que o carro chegue um pouco antes que a concorrência, alguma outra pessoa da empresa já se preocupará com as repercussões”. A responsabilidade, a final, acaba sendo de ninguém, porque ninguém a assumiu.

A responsabilidade não é do carro, porque o carro não se dirige sozinho. Teu carro autopilotado não se dirige sozinho, quem o conduz é um programa que tu não sabes nem como funciona, nem o que pode fazer. Fica a esperança no fato de que fazer um carro autopilotado não é tão complicado como parece: desenvolver os programas necessários para a autopilotagem é possível para um linuxeiro com recursos e tempo suficientes. E estes programas certamente poderemos vê-los, e certamente poderemos analisá-los, e com conhecimento poderemos mudá-los, e colocá-los em nossos carros, e poderemos dizer “eu decido como dirigir meu carro”.

Iván Sánchez Ortega é desenvolvedor geoespacial e ativista do OpenGeo. Foi membro do board de OpenStreetMap coordenou o OSM da Espanha até 2011. Atualmente é membro da Open Source Geospatial Foundation, criada para apoiar o desenvolvimento colaborativo de software geoespacial aberto e estender a sua utilização. Trabalha como desenvolvedor de GIS e Frontend em Mazemap (Noruega).

Tags: Boletim13, carros autopilotados, Goldratt, Iván Sánchez Ortega, self-driving car, volkswagen

Mais conteúdo sobre

- Tecnologias de Vigilância e Antivigilância

Outras notícias

-

04 jul

-

04 jul

-

04 jul

Mais conteúdo sobre

- Arte e Ativismo

Mais conteúdo sobre

- Privacidade e Políticas Públicas